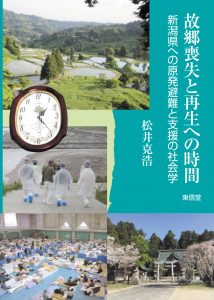

【書評】松井克浩著『故郷喪失と再生への時間――新潟県への原発避難と支援の社会学』

(A5・296頁・¥3200+税)

東北社会学研究会 社會學研究 第103巻 2019年

佐久間政広より

どうしてこんなに苦しいのか説明して欲しい

一冊の本を理解するための鍵が、末尾の「あとがき」を読んで得られたことをしばしば経験してきた。本書もそうした一冊にほかならない。著者は、本書の「あとがき」において、以下の文章を綴る。

原発事故や津波のような理不尽で圧倒的な暴力を前にすると、社会学の研究者などという存在の無力さに悄然としてしまう。被災者の役に立つようなことは何もできないそのつらさから、つい逃げ出したくなる(正直にいうと、何度か離れようと思った)。そのたびに思い出すのは、二〇一二年夏の市村高志さん(現NPOとみおか子ども未来ネットワーク理事長)との会話である。/故郷の富岡町から東京に避難してきた市村さんから、「どうして俺らはこんなにくるしいのか、(研究者なら)ちゃんと説明して欲しい」と問われた。私には説明することなどできなかったので、正直にそう答えると、「それならずっと一緒に考えてくれ。俺らは被災者をやめることはできないのだから」と迫られたのである。

本書の叙述を導いているのは、この「どうして俺らはこんなに苦しいのか、ちゃんと説明して欲しい」という原発事故避難者の問いかけであり、本書は、この問いかけに答えようとする著者の苦闘から生まれた。評者にはこのように映ずる。原発事故により避難を余儀なくされた人々が、なぜこんなにまで苦しまなければならないのか。

この市村氏の問いかけについて、少し立ち止まって考えてみたい。「どうして俺らはこんなに苦しいのか、ちゃんと説明して欲しい」という著者に対する要請は、市村氏自身が、自分の苦悩を自分で説明できない、ということを意味している。つまり、市村氏は自らの苦悩の理由を、生活者としての市村氏の手持ちの語彙や説明図式では言い表すことができない。市村氏のこれまでの数十年の人生が、苦しみの経験と無縁ということはあるまい。氏は、おそらく自身の苦悩に関して、そのつどなぜ苦しいのかの理由を考え、それへの対処と克服をはかってきたのであろう。しかし、今回の原発事故避難が氏にもたらした苦しみについて、なぜ苦しいか、自分では説明できない。それは、氏がこれまでに経験した苦悩とはまったく質が異なるからと考えられる。

この点において、市村氏に問いかけられた著者も同様である。著者は、アカデミズムの世界に身を置く社会学者であり、これまで新潟中越地震、中越沖地震の被災者に関してその避難と復興の活動について、現地調査に基づく優れた二冊の研究所を公刊してきた。この著者が同じ「あとがき」に「答えなどとうてい出せるはずもなく、ただ問いのまわりをぐるぐると回っているだけ」と記す。災害および災害避難者に関する社会学的研究の専門家である著者も、原発事故避難者の訴える苦悩を説明しうる学問的語彙および理論枠組みを手にしてはいない。

こうしてみると、福島第一原発事故による広域避難者の苦しみは、二重の意味で「未曾有の」苦悩にほかならないといえる。一つには、この苦しみは、避難者が自身の実生活で蓄積してきた経験的知識では説明できない異質な苦悩であるという意味で。もう一つには、社会学を含む学問の世界において、この苦悩を説明する理論装置なり図式がまだ確立していない、という意味で。福島第一原発事故による広域避難者の苦しみは、生活者の経験的世界においても、研究者の学問的世界においても、「いまだかつてない」苦悩なのである。

では、「どうして俺らはこんなに苦しいのか」という問いに関して、筆者はいかなる手法で答えを見いだそうとするのか。著者は、「あとがき」において、「現場で奮闘している避難者・支援者の方々は、実態を冷静に捉え、私の問いかけに応じて丹念に言葉を紡いでくださった‥‥中略‥‥相変わらず私にできることは、そうした言葉や経験を記録することだけであった」と記す。被災者の経験に謙虚に向き合い、被災者の言葉を記録すること、これが著者が選択した探求方法であった。著者は、原発事故避難者の苦しみを説明する答えを追い求めて、彼ら/彼女らの経験と言葉を記録し、考えたのである。

本書の四つの課題

本書の目次を掲げる。

序 章 広域避難者の概要と本書の課題

第1部 広域避難の経過と支援の特徴

第1章 原発避難と新潟県――「支援の文化」の蓄積と継承

第2章 柏崎市の広域避難者支援と「あまやどり」の5年間

第3章 「仲間」としての広域避難者支援――柏崎市・サロン「むげん」の5年間

第2部 広域避難者の記録

第4章 「宙づり」の持続――新潟県への強制避難

第5章 「避難の権利」を求めて――新潟県への自主避難

第6章 避難者と故郷をゆるやかにつなぐ――「福浦こども応援団」の試み

補 論 広域避難調査と「個別性」の問題――福島原発事故後の新潟県の事例から

第3部 場所と記憶――「再生への手がかりを求めて」

第7章 災害からの集落の再生と変容――新潟県山古志地域の事例

第8章 「場所」をめぐる感情とつながり――災害による喪失と再生を手がかりとして

第9章 災害からの復興と「感情」のゆくえ――原発避難の事例を手がかりに

終 章 「復興」と「地域」の問い直し

以上のように本書は、新潟県で展開された種々の避難者支援を論ずる第1部、新潟県で長期の避難生活を営む避難者の生活と心情を記述する第2部、中越地震の事例も含めて原発避難問題を考察することで「再生」へのヒントを探る第3部から構成されている。最初に序章に記された本書の課題を、評者なりに整理してみる。

原発事故広域避難者の受け入れは、いうまでもなく新潟県にとって初めての経験であった。しかし、新潟の自治体と市民の間にはかつての中越地震と中越沖地震における避難と支援の経験が蓄積されており、それが「支援の文化」として原発事故避難者への支援に活用された。こうした支援のあり方を描くことが、第一の課題として設定される。

県外避難者のなかには、福島県への帰還を望みながらも、放射線量や被災地の状況に関する不安ゆえに、帰還の決断を下せない人びとが多数存在する。こうした避難者たちに焦点をあて、不安や迷い、「割り切れなさ」といった心情と生活を記録すること、これが本書の第二の課題である。本書において大きく紙幅が割かれ、著者の力が注がれる。「どうして俺らはこんなに苦しいのか」という問いかけへの答えを求め、避難者たちの声に著者は耳を傾ける。

この避難者の言葉から、彼ら/彼女らが何を失い、何を奪われたのかを知ることが、第三の課題である。換言すれば、被災地の復興を『被災者にとっての復興」として位置づけたとき、被災者において何が回復され、何が取り戻さなければならないのか。これらが追究される。この点の考察は、次なる課題につながっていく。

福島第一原発事故による避難は、避難者にとって避難元の地域社会で築いてきた人間関係や慣れ親しんだ土地や風景からの切断にほかならず、それは決して見逃すことのできない空白を避難者のうちに生じさせた。戻りたくても戻れない避難者に、故郷との関係を避難先でも可能にするコミュニティのあり方を考察すること、これが第四の課題である。

これらの四つの課題それぞれに関する著者の記述はきわめて興味深く説得的で、私たちに多くを教えてくれる。しかし紙幅に限りがあるため、以下では、「なぜ苦しいのか」という問いかけとそれへの回答にかかわる第二の課題と第三の課題に絞ってみていくことにする。

強制避難者の生活と心情

避難者が直面する困難や不安は時間の経過とともに変化し、避難者それぞれに個性的である。広域避難者たちの不安や迷い、「割り切れなさ」といった心情と生活を記録することが、第2部第4章と第5章において追究される。第4章では避難指示区域からの強制避難者七名、第5章においては自主避難者三名の生活と心情が記述される。著者は、いずれの避難者に対しても時間を隔てて複数回のインタビューを実施し、「語り」の変化を描き出す。避難者の事例に関する著者の丁寧な記述は、安易に要約することを許さないが、あえて強制避難者、自主避難者の事例の記述を各一名ずつ評者なりに紹介する。というのも、この広域避難者の心情と生活に関する記述は、第一に本書の大きな特徴かつ魅力であり、第二に避難者の生活と心情を多少なりとも知らなければ、著者の考察も理解できないからである。

富岡町で親の代から自営業(手芸用品等販売、ミシン販売修理)を営んでいた男性A氏(四〇代)は、家族七人(父、母、本人、妻、子三人)で二〇一一年三月一五日には柏崎市西川町に到着し、七月にアパート生活を開始した。A氏は四月からアルバイトとして働くかたわら、富岡で営んでいた家業を柏崎で再開するべく準備を進め、店舗を借りる。避難先の町内会の行事にも積極的に参加し、地域に暖かく受け入れてもらったと感じる。二〇一二年四月時点でA氏は、「前向きに行きたいと思います。後ろを振り返ってもしょうがないので。本当に、いま根をはりつつありますから」と語る。

一年後の二〇一三年七月のインタビュー数日前、A氏は富岡市の自宅をしばらくぶりに訪れる。「中はネズミ、外は放射能と」その惨状に衝撃を受け、富岡にはもう戻れないと感じる。柏崎市で家業の仕事を続けることは可能となったが、「仕事以外の活動が全部奪われちゃった」。A氏は、富岡では消防団や商工会などに加わり、多くの役職を担い、地域の中堅として活躍してきた。避難は、こうした活動とそこで得た友人を一挙に奪った。自分たちはここに来たくて来たわけではない。「風に吹かれて着いたところがここ」の「タンポポの種みたいなもの」と語る。

さらに二年後の二〇一五年六月のインタビューでは、A氏の不安や迷いは以前より深まっていたと著者は記す。A氏は柏崎市に土地を購入し、自宅を建てることを決意する。三人の子供も新潟に定着する見込みで、生活再建は着々と進んでいるようにみえる。しかし、店の売り上げは富岡にいたときの五分の一に減少し、「補償を打ち切られたら生活できない」。というのも、時間をかけて築いた信用が必要な仕事なのに、来て間もない柏崎では店の名前は知られていない。知名度をあげるには何十年も要する。かといって富岡に帰ったとしても、廃炉作業関係者しか戻っておらず、経営が成り立つ見込みはない。そんななかで「帰りましょう、帰りましょうって行政がやってるのをみると気持ちが逆なでされている」という。

富岡に対する思いは複雑である。新天地で頑張っているが、その一方で、故郷とは「つながりをもっていたいという部分もあるし、もう思い切って切り離してもらった方がいいかなとも思う」。A氏は「すべてが中途半端……中途半端なままで、どこまで行くんだろう」と語る。著者は、このA氏の事例を含む第4部には「『宙づり』の持続――新潟県への強制避難」という題名をつける。

自主避難者の生活と心情

A氏は、故郷富岡町が避難指示区域に設定され、富岡を去ることを余儀なくされた。これに対して第5章で描かれる自主避難者たちは、我が子に対する放射線被爆の心配から福島を離れることを自発的に選択した。しかしこの決断には、故郷の人々との関係等、種々の問題・困難から「本当にこれが正しい選択だったのか」との思いがつきまとっている。

四〇代の女性H氏は、原発事故時、福島市で夫の両親と祖母、夫、本人、小学校入学直前の長男の六人で生活を送っていた。事故から二年が経過した二〇一三年二月、著者のインタビューで次のように語った。事故直後、長男に対する放射線の影響が心配で、毎日の食物に神経質にもないり、「なるべく外をあるかせないよう」にした。それゆえ、二〇一一年九月末、新潟市に長男と二人で避難したときには、外で遊ばせられる、窓が開けられると、大きな解放感を感じた。夫の両親との関係はギクシャクしたが、最終的には、「子どものためだからしょうがない」と納得してもらった。

避難先の新潟で設置された避難者交流施設では、同じような自主避難・母子避難の人々が多く集まり、ここでも得られる安心感は大きかった。H氏は次のように述べる。福島の方からは帰ってこい、健康に被害なんてない、といわれると、「自分のしていることは無意味なのか」と不安になるが、みんなで「そうだよね、放射能は怖いんだ」「私たちの判断は間違っていないんだ」と互いに確認し、「なんとか手をつないで、不安の波に呑まれないようにしている」。

先を見通せないことがとても悩ましい。長男から「どこの中学に行くの」と尋ねられても、うまく答えられない。夫は、いずれ線量が下がり、長男は福島の学校にいけると思っている。これに対しH氏は、「このまま新潟で」と考え、どうしても衝突してしまう。夫婦は週末にしか会えないので、ケンカをしないよう、お互い「大事な部分には触れないで様子をみている感じ」だという。

三年四ヶ月後の二〇一六年六月、著者はH氏に二度目の聞き取りを実施した。H氏は、二年前の二〇一四年春から新潟で訪問介護のパートタイムの仕事を始めていた。他の自主避難者も仕事に就く人が増え、避難者同士のつきあいは、交流施設に大勢が集う方式から、気の合う数人で集まりやすい場所で会うやり方に変わった。新潟での仲間の存在はありがたい。半面、福島にいる友人とは、疎遠になってしまった。

借り上げ仮説住宅支援の、二〇一七年三月打ち切りが発表されていた。一年後には経済的に苦しくなる。「心配で頭がいっぱい」になるから「あまり考えないようにしている」。子どもの健康に関しても、原発事故直後に放射線をかなり浴びたのでは、といまでも心配する。H氏の不安は尽きない。

避難生活に関する国や福島県の政策についての不満は強い。二〇一三年時点では、次のように語る。不安に思っていることを「安心だから」「安全だから」といわれても、それを信用できないから避難している。自主避難も一つの選択であり、自主避難を認めて欲しい。その三年後の二〇一六年、「一部分だけ除染して帰って来いといわれても、心配している私たちにとっては全然安心につながっていない」、「帰りたくないといっている人を無理やり帰すような動きをするのは、やめてほしい」と語る。帰還優先の政策に対して、H氏の不信感は募る。H氏の事例も含め三名の自主避難者をあつかう第5章のタイトルを、著者は「『避難の権利』を求めて―新潟県への自主避難」とした。

何を失い、何が奪われたか

「あの一瞬で、もう明日がなくなってしまった」「防衛本能なのか大熊での暮らしを忘れてきている、本当は忘れたくないに」等、本書第2部の諸章において原発事故避難者の語りのなかから著者が選び出した言葉一つ一つに、胸が締め付けられる。避難者たちは何を失い、何を奪われたのか。著者とともに考えてみたい。

著者は、第3部第9章の「失ったもの」という見出しを付けた文書において、「失っていないものはないって感じです。継続できているものがないからね」という強制避難者の発言を引く。この「継続できているものがないからね」という言葉が、探求の第一の鍵となる。広域避難者たちは、避難によって、郷里での住居、仕事、隣人、友人等のほとんどを失った。避難者たちの現在の生活は、過去の生活の継続ではなく、その切断からスタートした。避難者の現在だけではない。故郷でも思い描いた未来は、避難によりすべてが一変したことで、その実現が期待できなくなった。「もう明日がなくなってしまった」との言葉が、避難者の口から漏れる。現在の避難生活のなかで予期される未来は、かつて故郷で抱いていた未来の姿から大きく隔たる。過去に基づく未来が否定され、過去から切断されて現在がある。避難者の生において過去から未来への一貫性が失われている。こうして広域避難者は、「地に足をつけて生活している実感がない」「失っていないものはない」と自らの生を虚ろに感じるようになる。

本書第8章で論じられる「場所」概念が、探求の第二の鍵を提供する。私たちにとって慣れ親しんだ風景、長年住んできた屋敷や庭は、たんなる物理的空間ではなく、これまでの人生におけるさまざまな記憶が関連づけられ蓄積された、意味ある「場所」にほかならない。著者が記すように、私たちのアイデンティティは、この「生きられた空間」である場所の記憶と深く結びついてる。避難者たちにとって、原発事故がおこるまで長年生活を営んできた故郷は、まさにこうした場所として位置づけられている。

避難者は、原発事故の避難によって、この場所から無理矢理引き離された。現状では、未来においてこの場所に再び戻ることは期待できない、もしくはきわめて不確実である。このことは、避難者にとって、場所において積み重ねられてた人生の記憶から自分自身が遠ざけられ、しかも未来においてそれを取り戻す見込みががないことを意味する。故郷を場所とする原発事故避難者のアイデンティティは、故郷の記憶に結びついてるからこそ可能なのであるが、故郷の記憶に深くかかわっているがゆえに危うくなる。

「防衛本能なのか大熊での暮らしを忘れてきている、本当は忘れたくないに」という大熊町からの強制避難者の言葉、故郷とは「つながりをもっていたいという部分もあるし、もう思い切って切り離してもらった方がいいかなとも思う」という前述のA氏の発言、これらは、自分にとって故郷とのかかわりが不可欠であると認めつつ、そのかかわりが自分自身を危うくすると述べていると解釈される。場所概念を用いることにより、故郷を奪われた原発事故避難者のアイデンティティが、容易に解決策が見出だせない困難な状況に陥っていることがあきらかにされる。

「人生の次元」抜きの「生活の次元」

広域避難者たちは、原発事故により仕事、居住等々の無数のものを奪い取られた。これらの喪失に関しては、東京電力から被災者たちに対してその補償として一定の金額が支払われてきた。補償賠償や種々の支援により、原発事故避難者たちは、避難先においてなんとか生活を維持している。避難元で奪われた生活は、最低限かもしれないが、避難先で回復されてきてる。にもかかわらず、避難者たちの不安や迷いはいっこうに消し去られず、むしろ深まっている。いったい何が失われているの、何が回復されねばならないのか。これまで著者の記述にもとづいて、生における過去から未来への一貫性の喪失、アイデンティティの危うさをもたらす故郷という場所の喪失、といった事柄を指摘した。これらは、仕事や住居、健康等といった生活上の問題というより、避難者の生における過去から未来という時間の問題にかかわる。著者は、終章においてこれを「人生の次元」の問題として考察を展開する。

著者は、「人生の次元」「生活の次元」という評論家若松英輔の用語を駆使して、次のように述べる。人間の生は「生活の次元」と「人生の次元」の二つから成り立っているにもかかわらず、広域避難者は「人生の次元」抜きの「生活の次元」を強いられてきた。「生活の次元」で日々の暮らしが成り立っていても、「人生の次元」における過去から未来を貫く生の軸が欠如しているため、自分の位置を確かめ、見定めるための尺度がない。それが避難者の「宙づり」の感覚を生み出す。生に統合(感)をもらたす「人生の次元」が失われているために、避難者はどこか断片化された生を生きざるをえないのである。

こうしてみると、冒頭の「どうして俺らはこんなに苦しいか、ちゃんと説明してほしい」という避難者からの問いかけに対して、著者はすでに答えを手にしていると評者には思われる。むろん本書で展開されているがこの書評では言及できなかった事柄、承認の問題、被災者間の分断の問題などが付加される必要があろう。しかしそれらをおいても、原発事故広域避難者の苦しみは「人生の次元」が損なわれているがゆえに生じているというする筆者の説明は、本書における一〇名の広域避難者たちの心情と生活に関する記述を読んだ評者には、十分に説得力を有するのである。

原発事故避難者にとっての復興は、その損なわれた「人生の次元」を修復し取り戻すこと抜きにはありえない。では「人生の次元」含めての再生は、どのようにして可能なのか。冒頭で確認したように「なぜこんなに苦しいのか」という避難者の問いかけは、その苦しみが「いまだかつていない」苦悩であることを意味していた。ならばこの苦悩から脱出する道筋、つまり避難者が「人生の次元」を回復する方途も、「いまだかつていない」ものであるかもしれない。著者が被災者に向き合いその言葉に耳を傾けたように、「人生の次元」を含めた復興の道も、避難者の生活の場を離れては見出だせないであろう。本書第6章における新潟に避難しながら故郷と避難者をつなぐ活動をおこなっている避難者の事例、第7章の中越地震の被災地山古志の復興過程に関する著者の考察は、その端緒となっている。

評者は原発事故避難者にかかわる事柄について本書から本当に多くを学んだ。さらに本書の記述により、例えば第2部「補論 広域避難調査と「個別性」の問題」で提起された調査方法論の問題など、原発事故避難の問題に限定されない多くの事柄を考えることになった。著者からさらに教示いただき、考えを深める機会を得たいと願うが、まずは著者が本書を公刊してくれたことに深く感謝したい。

(さくま まさひろ 東北学院大学)